みなさま、こんにちは✨

相続&個人事業主専門の税理士 中澤君衣(なかざわきみえ)です。

原則課税の事業主には影響あり

インボイス制度とは消費税に関連する制度です。

消費税の話やインボイス制度の概要については、他サイトや書籍に詳しく載っていますので、気になる方はそちらをご覧ください。

さて、インボイス制度が導入されると、原則課税の方は仕入先がインボイス発行事業者かどうかをチェックする必要があります。

仕入先がインボイス発行事業者かどうかで仕入税額控除の金額が変わってくるからです。

仕入税額控除とは、簡単に言うと、仕入時に支払った消費税額を差し引くことです。

式にすると、以下のようになります。

つまり仕入先が、

・インボイス発行事業者の場合⇛仕入税額控除OK(つまり、仕入時に支払った消費税を売上時に預かった消費税から差し引く)

・インボイス発行事業者でない場合⇛仕入税額控除NG(つまり、仕入時に支払った消費税を売上時に預かった消費税から差し引かない)

となります。

仕入税額控除NG=納める消費税額が多くなる=損する

ということになるんですね。

仕入先がインボイス発行事業者か知る方法

仕入先が法人であれば、インボイスの検討をしているところがほとんどだと思います。

こちらから直接聞く前にインボイスの話が先方から出るかもしれませんね。

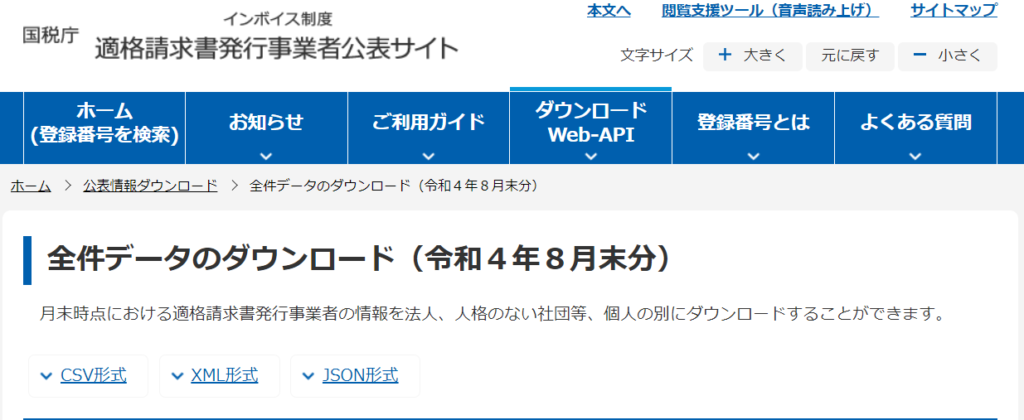

公表サイトでは、基本的に番号を入力して検索できるシステムになっていますが、法人・個人ともに公開情報をダウンロードすることもできます。

公開情報をダウンロードすることで、逆検索することも可能です(名前から番号を検索する等)。

【公開情報とは】

・登録番号

・法人名

・住所 など

2022年9月26日から、個人事業主に関する公開情報はかなり限定的なものとなりました。

(法人については今まで通りです。)

【公開されない項目(個人事業主)】

1.本店又は主たる事務所の所在地(公表申出)

2.本店又は主たる事務所の所在地都道府県コード(公表申出)

3.本店又は主たる事務所の所在地市区町村コード(公表申出)

4.日本語(カナ)

5.氏名又は名称

6.国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地

7.国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地都道府県コード

8.国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地市区町村コード

9.主たる屋号

10.通称・旧姓

********

これを見ると、個人の場合、使用できる情報は登録番号くらいです。

少し前までは個人も名前(本名)が載っていました。

漫画家さんやYouTuberのようにペンネーム・芸名でお仕事をされている方もいらっしゃいますから、本名が公開されることはどうなのかという話がありましたのでそれが影響しているのかも。

公表サイトには、Web-API機能があります。

これは、指定条件に基づいたものに限りデータを入手できる機能です。

この機能を使えば、個人でも氏名の情報を入手できます。

【指定条件】

現時点では以下の3つの条件でのみ、情報を取得できるようになっています。

①登録番号

②日付

③登録番号と日付

ただし、Web-API機能を使うには、国税庁に届出(アプリケーションIDの取得)が必要です。

ID発行には1週間ほどかかるとのこと。

ダウンロード版はお手軽なのですが情報が限られているため、Web-API機能のID取得を早めに済まされることをおすすめします。

今後の運用についての予想

現時点では、仕入先がインボイス発行事業者かを確認する方法としては

①仕入先に直接聞く

②国税庁の公表サイトで検索する(番号検索、公開情報ダウンロード、Web-API機能)

の2つです。

今後は、会計ソフトと連携し仕入先がインボイス発行事業者かを自動照会するシステムが出てくるという話もあります(マネーフォワードは対応予定だそうです)。

いずれにしても、消費税の納税義務者の負担は間違いなく多くなることでしょう。

例えば、取引先を接待する飲食店を予約する際に「このお店はインボイス発行事業者かな?」と気にしていく必要があります。予め確認しておかないと、飲食後のレシートを見てはじめてインボイス発行しているかを知ることになります。

さらに、法人に比べ個人事業主の検索は少し手間がかかります。

ここからは私の予想ですが、インボイス発行事業者の場合は、HPやお店の入り口などに「インボイス発行事業者」として登録番号を記載することがルール化されるのではないかと思っています。

イメージとしては、コロナ対策のステッカーのような感じです。

インボイス登録しないと仕事が流れてしまうかもという懸念はあります。

事業者からのお仕事がほとんどという方はインボイス登録をしておいた方が良いでしょう。

しかし、ほとんどが一般消費者向けのお仕事で、事業者からのお仕事はほとんどないという場合ですと発行事業者になる必要はないかもしれません。

自分のお客様は一般消費者なのか事業者なのか、これからどういうお客様をターゲットにしていくのかによって判断が分かれることになります。

自分はどうだろう?と思った方はお早めに税理士にご相談ください。